再開発の現場に現れる「仮囲い」が、ただの工事フェンスではなく、地域と子どもたちをつなぐアートの発信基地になるとしたらどうでしょうか?「味気ない」「無機質」といった仮囲いのイメージに悩む方も多い中、地域住民が参加するデザインコンテストという新しい試みが注目を集めています。

本記事では、その魅力やメリットを丁寧に解説。地域とのつながりを深め、訪れた人が足を止める街づくりのヒントが見つかります。

仮囲い装飾とは?街づくりとアートの新しい接点

仮囲いは、これまで「工事現場を隠すための仮設フェンス」として、あくまで脇役的な存在と見なされてきました。しかし近年、その無機質な空間に彩りとメッセージ性を加える試みが広がり、街の景観や人々の心に大きな影響を与える“アートの舞台”として注目されています。仮囲い装飾は単なる美観向上にとどまらず、地域住民の参加や観光促進など、多方面で街づくりの可能性を広げる鍵となっているのです。

仮囲いが街の景観を左右する理由

仮囲いとは、工事現場の周囲を囲む仮設のフェンスを指します。安全の確保や騒音対策の役割もありますが、近年では地域住民の心に触れる景観づくりとしての重要性が見直されています。たとえば、国土交通省の「都市再生整備計画」では、仮囲いも含めた景観の質を高めることが都市全体の魅力向上に寄与するとされています。つまり、仮囲いは一時的な構造物でありながらも、街の「顔」になり得るのです。

子どもたちの絵が街に息吹を与える

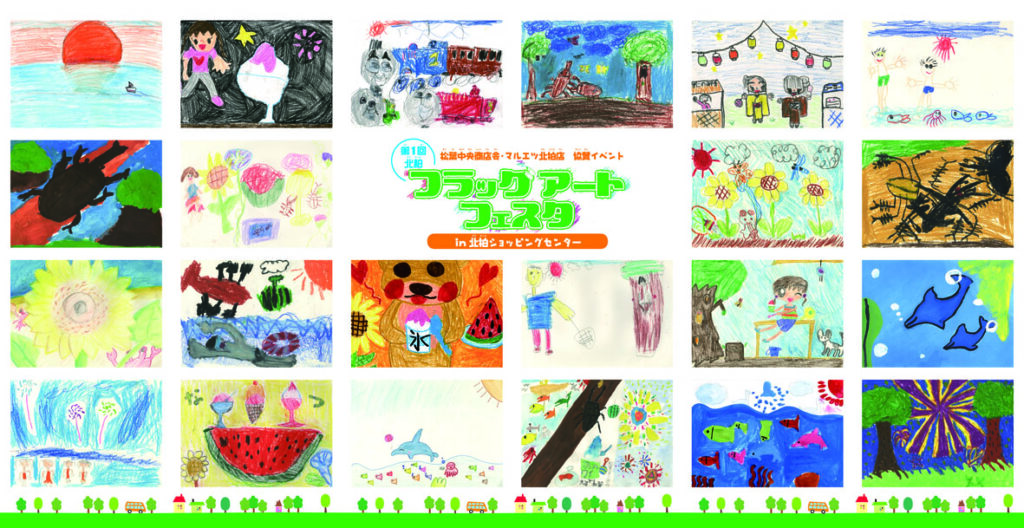

最近では、子どもの絵を仮囲いに飾るプロジェクトが全国各地で行われています。地域の小学校や保育園と協力し、子どもたちが描いた作品を仮囲いに展示することで、無機質な空間が色彩豊かで温かい印象に変わります。たとえば、北海道のショッピングセンターで開催された「フラッグアートフェスタ」では、多くの家族連れが訪れ、SNSでも話題に。子どもたちの創造力が、地域の一体感を高める要素になっています。

アートで来訪者の足を止める仕掛け

仮囲いにアートを取り入れることで、商業施設や観光地への導線強化にもつながります。たとえば、東京都心部では、大規模再開発の現場で「仮囲いギャラリー」が設置され、道行く人が足を止めて写真を撮る光景も見られます。視覚的な魅力を生み出すことで、工事中でも訪れる価値のあるエリアへと変貌するのです。まさに、「見せる工事現場」への転換が始まっています。

仮囲いって、ただの工事用フェンスだと思っていたんですが、実は街を明るくする“第一歩”だったんですね。こういう発想の転換、もっと広がってほしいです!

デザインコンテストが生む地域との連携と育成効果

仮囲い装飾を活用したデザインコンテストの開催は、街を彩るだけでなく、地域と人々のつながりを深める力を持っています。とくに、子どもたちや住民が主役となって作品づくりに関わることで、地域への愛着や協力の意識が自然と育まれる点が大きな魅力です。こうしたコンテストは、単なるイベントにとどまらず、教育・福祉・地域経済など多面的な連携効果をもたらす「まちづくりのエンジン」として注目されています。

市民参加型のプロジェクトで愛着を育てる

地域で開催される仮囲い装飾のデザインコンテストは、市民参加型のまちづくりの一環として注目されています。地元の子どもたちが描いた絵が選ばれて展示されることで、家族や友人、地域全体がその作品に誇りを持つようになります。これは単なる装飾ではなく、「自分の街を自分たちで彩る」という実感を得られる貴重な機会です。まちづくりに対する参加意識が自然と育まれます。

教育的価値も高いアートイベント

仮囲い装飾コンテストは、子どもの表現力や協調性を育む教育的効果も期待されています。例えば、文部科学省が推進する「地域学校協働活動」では、地域と連携した創作活動が子どもの自己肯定感を高めると報告されています。実際、作品づくりを通して「どうしたらみんなが喜ぶか」を考えたり、仲間と一緒に取り組むことで、社会性や創造性も育まれます。

デザイン選考を通じた多世代交流

コンテストでは、審査員に地域のアーティストや高齢者を招くケースもあります。これにより、世代を超えた交流が生まれ、地域コミュニティの絆がより深まります。若者の感性とベテランの知見が融合する場となり、共感と学びの連鎖が起こるのです。このような「共創型の街づくり」は、持続可能な社会の実現に向けて大きな意義を持ちます。

企業や行政の役割と成功事例

仮囲い装飾による街づくりの取り組みを成功に導くには、企業や行政の積極的な関与が欠かせません。特に公共空間を活用するプロジェクトでは、安全性の確保やルール整備、予算支援など、行政の協力が重要な土台となります。一方で、企業にとってもこの取り組みは地域貢献やブランディングの好機となり、CSR活動の一環として大きな価値を持ちます。ここでは、実際に行われた成功事例とともに、それぞれの立場が果たすべき役割について詳しく見ていきます。

行政の支援がプロジェクト成功の鍵

仮囲い装飾プロジェクトの多くは、行政の後押しによって実現しています。たとえば、大阪市では「都市魅力創造事業」の一環として、仮囲いのデザインコンテストを支援。こうした事例では、公共スペースの有効活用や地域活性化のモデルケースとして高い評価を受けています。行政の協力があることで、予算や広報面でも安定した運営が可能になります。

(出典: 区制100周年と大阪・関西万博を記念し、もと市岡商業高校の南側仮囲いを装飾しました)

企業のブランディングにも貢献

施工主である建設会社や商業施設も、仮囲い装飾によって企業イメージを向上させることができます。地域と協働する姿勢を見せることで、企業が「まちの仲間」として受け入れられ、CSR(企業の社会的責任)活動の一環としても注目されます。さらに、地域住民からの信頼感が高まり、プロジェクトの理解促進にもつながります。

実例紹介:北柏での成功プロジェクト

冒頭で紹介しました「第1回北柏フラッグアートフェスタ」は、ショッピングセンターと地元団体が連携して行った試みです。子どもたちのアートを仮囲いに展示し、多くの人が足を運びました。見た人が笑顔になる仮囲いが話題となり、SNSで拡散。イベント終了後も、地域の記憶に残る取り組みとなっています。

行政や企業がうまく連携すると、ただの仮囲いが“街の魅せ場”になるんですね。地域の思いが形になる瞬間って、やっぱりワクワクします!

仮囲いを活かした街づくりを始めるには?

仮囲い装飾による街づくりに興味を持ったら、まず何から始めればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。実はこの取り組み、特別なスキルや大きな予算がなくても、地域との連携と具体的な一歩があれば十分に実現可能です。ここでは、仮囲いアートを企画・実施するための基本的なステップや、協力先の選び方、安全面での注意点など、スムーズな立ち上げに役立つ実践的なヒントをご紹介します。

まずは地域の教育機関や団体に相談を

仮囲い装飾に関心がある方は、まず近隣の小学校や自治体、商業施設と連携を取ることが大切です。どのようなテーマにするか、誰が参加するのか、展示期間はどのくらいかといった具体的なプランを話し合うことで、実現に向けた道筋が見えてきます。実際の運用例を参考にしながら、段階的に進めるとよいでしょう。

プロのデザイナーや施工会社との連携も重要

仮囲いは公共の場に設置されるため、安全性や耐久性、法令順守も欠かせません。そのため、プロのデザイナーや施工業者と協力することで、安心して進めることができます。また、色彩計画や構図にプロのアドバイスを加えることで、作品全体の完成度も大きく高まります。

まずは一歩、問い合わせから始めてみませんか?

興味があれば、地域の商店会や市役所、教育委員会などへ問い合わせてみることが第一歩です。最初は小さな展示から始めても、継続的な活動により大きな成果が得られます。まちをアートで彩るその一歩が、未来の景観を大きく変えるかもしれません。

“何か始めたいけど難しそう…”と思っていた方こそ、まずは小さな相談から!地域とつながるきっかけって、意外と身近にあるんですね。

業者選びは下記の記事も参考にしてみてください。

仮囲い装飾がもたらす経済効果と地域振興

仮囲い装飾は、景観美化や地域連携といった社会的な効果にとどまらず、経済面での波及効果や地域振興にも大きく貢献する取り組みです。アートを施した仮囲いが話題となり、観光客の誘致や地元企業との連携、地域ブランド力の強化といった具体的な成果につながるケースが増えています。ここでは、仮囲い装飾がいかにして街の経済を動かし、地域の活性化に寄与しているのかを、事例を交えながら掘り下げていきます。

観光資源としての活用で地域に人を呼び込む

仮囲い装飾は、観光の新しい切り口としても注目されています。たとえば、アートを活用した仮囲いが「写真映えスポット」としてSNSに拡散されると、地元への関心が高まり、観光客の回遊性が向上します。

近年では、インスタグラムなどを活用してPRする事例も増えており、「一時的な展示空間」であっても、話題性を持たせることで観光資源としての価値が生まれるのです。これは特に地方都市にとって、集客の新しい武器になり得ます。

地元企業との連携による経済循環

仮囲い装飾プロジェクトは、デザイン制作から施工、PRに至るまで、地元企業や団体と連携して行うことで、地域経済の循環を促します。例えば、印刷会社、アートディレクター、施工業者、広告代理店などが一体となることで、地域内での雇用創出にもつながります。このように、アートを介した経済活動は、単なる一過性のイベントにとどまらず、地域全体の活性化に寄与する可能性があるのです。

地域ブランド力の強化にも貢献

仮囲いを活用したアートイベントは、街のブランドイメージを形成するうえで重要な役割を果たします。たとえば、「この街はクリエイティブな活動が盛んだ」という印象を与えることで、移住希望者や企業誘致における競争力も高まります。実際、文化庁が推進する「文化芸術創造都市」の施策でも、アートによる地域づくりが都市の魅力発信手段として位置づけられています。見た目だけでなく、街の価値そのものを高める仕掛けとなるのです。

アートで人が集まり、地域が元気になる。仮囲いがこんなに“経済”と結びつくなんて、ちょっと驚きですよね。まさに、街づくりの新しいカタチです!

仮囲いアートを成功させるためのポイントと注意点

仮囲いアートは、街の景観を一変させる魅力的な表現の場である一方で、成功させるためにはいくつかの重要なポイントと注意すべき点があります。ただ美しく仕上げれば良いというわけではなく、テーマ性・設置環境・安全性・継続性など、計画段階から意識すべき要素が多岐にわたります。ここでは、仮囲いアートを効果的に実現し、地域に愛される取り組みへと育てるための具体的なヒントをご紹介します。

テーマ設定とメッセージ性が成功の鍵

仮囲いアートを実施するにあたり、最初に重要となるのが「テーマ設定」です。単に絵を描くだけではなく、「地域の未来を描く」「自然との共生」「みんなの夢」など明確なメッセージ性を持たせることで、見る人の共感を呼びます。成功事例の多くは、こうした理念をしっかりと作品に反映させており、見た人にポジティブな印象を与える工夫がされています。また、テーマがあることで、参加者も創作に取り組みやすくなります。

設置場所や素材選びに配慮を

仮囲いアートは屋外に設置されるため、耐候性や安全性に十分な配慮が必要です。たとえば、紙ではなく耐水性のある合成紙やラミネート加工を施すことで、雨風にも強く長期間の展示が可能になります。また、通行人の動線を妨げない設置や、高齢者や子どもにも見やすい配置といった工夫も欠かせません。プロジェクト成功のカギは、見た目だけでなく、使いやすさと安全性の両立にあります。

継続的な取り組みと評価制度の導入

仮囲いアートは一度のイベントで終わらせず、継続的な仕組みを作ることが地域定着へのポイントです。たとえば、年1回のコンテスト化や、優秀作品のアーカイブ展示、過去の作品を活用したポストカード制作などを通じて、長期的な地域資産として活用できます。また、参加者や来場者からのフィードバックを収集し、次回に活かす評価制度を取り入れることで、より質の高い企画へと進化していきます。

仮囲いのメディアについては下記の記事を参考にしてみてください。

この記事まとめ

仮囲い装飾は、ただの工事用フェンスにとどまらず、アート・教育・経済・地域活性の多面的な効果を持つ重要な施策です。子どもや市民が主役となり、企業・行政・地域が一体となって取り組むことで、まちの新しい魅力が生まれます。成功のためには、明確なテーマ設定、地域連携、安全性の確保、そして継続性がカギとなります。あなたの街でも、ぜひ一歩を踏み出してみませんか?